紫陽花の色を自在に操りたいなら、土壌のpH値を調整するのが鍵です!

青を深めるには酸性、ピンクを輝かせるにはアルカリ性に。

方法の詳細が気になる方は続きをチェックしてください!

紫陽花は途中で色が変わることがある

はい、紫陽花(アジサイ)の花は、成長の過程で色が変わることがあります。

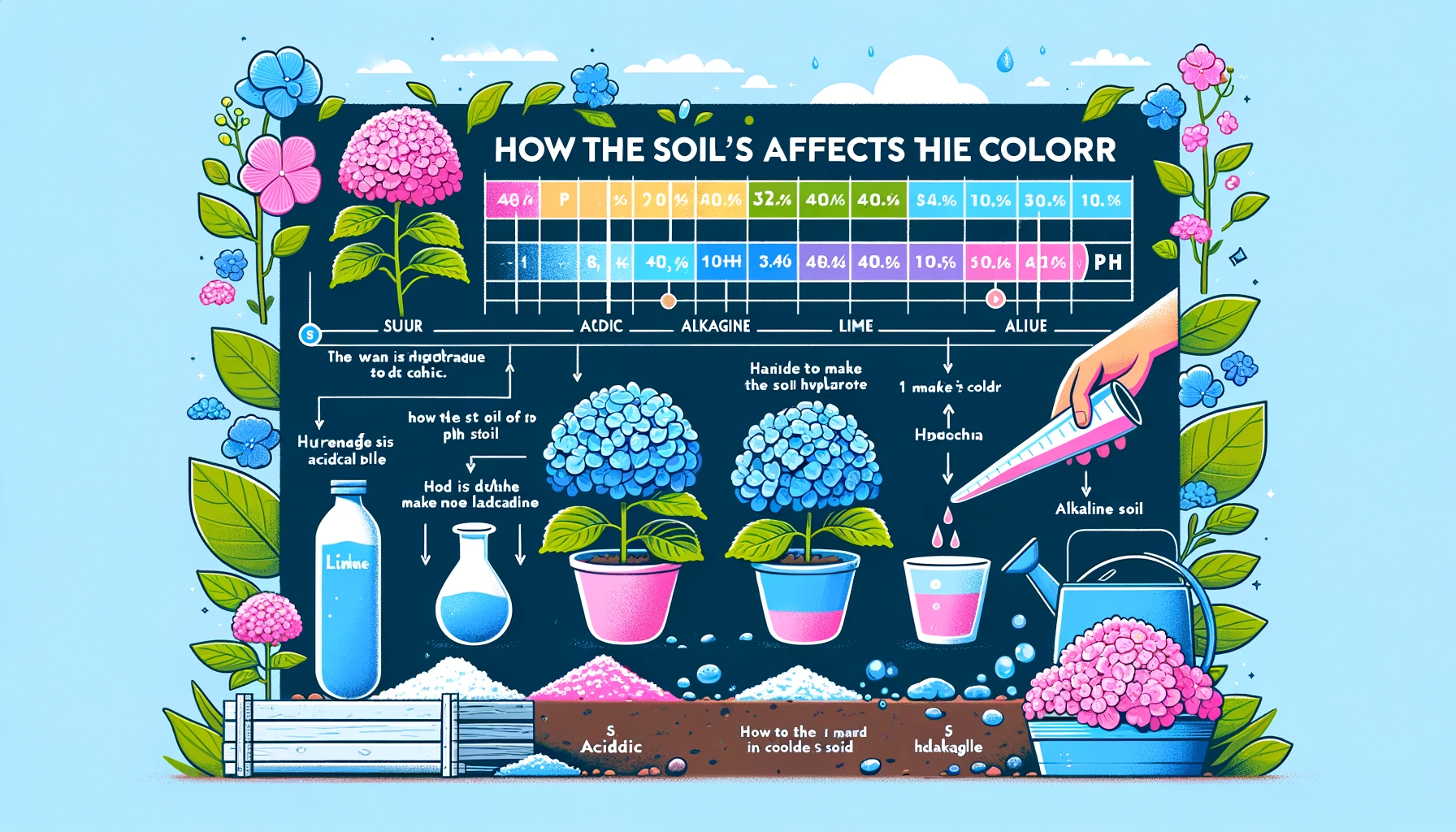

この色の変化は、主に土壌のpH値(酸性度またはアルカリ度)によって引き起こされます。

土壌が酸性の場合、紫陽花の花は通常、青や紫の色を帯びます。

一方、土壌がアルカリ性の場合は、花はピンクや赤色に傾きます。

中性の土壌では、花はその中間の色、しばしばラベンダーや淡い青緑色になることがあります。

さらに、いくつかの紫陽花の品種は、成熟するにつれて、または特定の季節的要因の影響で、自然に色が変わる性質を持っています。

例えば、初夏には青やピンクで咲き始めるものの、秋には緑色や赤銅色に変わる品種もあります。

このような色の変化は、花が持つ特定の色素に光や温度などの外部環境が影響するために起こります。

紫陽花の色を変えたい場合は、土壌のpH値を調整することで、ある程度制御することができます。

例えば、土壌にアルミニウム硫酸塩を加えると酸性度が高まり、花の色が青くなりやすくなります。

一方、石灰を加えて土壌をアルカリ性に傾けると、ピンク色の花を得ることができます。

紫陽花の色に影響を与える土壌のpH値

紫陽花の鮮やかな色彩は、私たちの庭を彩る最も魅力的な要素の一つですよね。

でも、その色がなぜ変わるのか、気になったことはありませんか?

実は、この色の変化の秘密は、意外と私たちの身近なところにあるんです。

そう、それは「土壌のpH値」です。

pH値って何?

まず、pH値とは何かを簡単におさらいしましょう。

pH値は、土壌の酸性度やアルカリ性を数値で表したもの。

この値が低ければ低いほど酸性が強く、高ければアルカリ性が強いということになります。

紫陽花の色にどう影響するの?

紫陽花の色は、このpH値によって大きく左右されます。

具体的には、酸性の土壌(pH値が低い)では、紫陽花は青や紫の色を帯びやすく、アルカリ性の土壌(pH値が高い)では、ピンクや赤の色が強くなります。

この色の変化の背後には、土壌の中のアルミニウムイオンの吸収のしやすさが関係しているんですよ。

「えっ、そんなに簡単に色が変わるの?」と思うかもしれませんが、紫陽花の色を変えるのは実はそこまで難しいことではありません。

大切なのは、土壌のpH値を知り、必要に応じて調整すること。

家庭でできる簡単な方法もあるので、後ほど紹介しますね。

紫陽花の色の変化には科学的な理由があるんです。

そして、この不思議な現象を理解することで、私たちは自然の驚異をもっと身近に感じることができるのです。

次は、紫陽花の色を変えるその他の要因についても掘り下げてみましょう。

紫陽花の色は何で決まる?その他の要因

紫陽花の色が変わるのに、土壌のpH値だけが影響しているわけではありません。

実は、光の量や水分、さらには肥料の種類によっても、紫陽花の色は変わるんです。

これらの要素がどのように紫陽花の色に影響を及ぼすのか、一緒に見ていきましょう。

光の量はどう影響する?

紫陽花は、直射日光が少なすぎると色が薄くなりがちです。

反対に、適度に日光を浴びることで、色が鮮やかになることがあります。

しかし、あまりにも強い日差しは葉焼けの原因にもなるので、日陰と日向のバランスが大切です。

水分と肥料は?

水やりもまた、紫陽花の色に大きな影響を与えます。

適切な水分があると、色素がより豊富になり、結果として色が濃くなることがあります。

また、肥料に含まれる成分も重要です。

特に、アルミニウムを含む肥料は青色の紫陽花を育てる際に有効ですが、過剰に使うと植物に悪影響を及ぼすこともあります。

紫陽花特有の色素と化学反応

紫陽花の色の変化には、アントシアニンという色素が大きく関わっています。

この色素は、pH値によって色が変わる性質を持っており、紫陽花が酸性の土壌で青く、アルカリ性でピンクになる理由の一つです。

面白いことに、紫陽花の花びらに直接アルミニウムを含む水をかける実験をすると、色の変化を目の当たりにすることができるんですよ。

紫陽花の色を変える要因は多岐にわたりますが、それぞれが組み合わさって一つ一つの花にユニークな色をもたらしています。

自宅の庭で色の変化を楽しみたい方は、これらのポイントを抑えて、紫陽花との会話を楽しんでみてはいかがでしょうか。

次に、紫陽花の色を変える実践的な方法について詳しく見ていきましょう。

紫陽花の色を変える実践的な方法

さて、紫陽花の色を変えるのに必要な理論や背景を知ったところで、いよいよ実際にどうすれば色を変えることができるのか、その方法を見ていきましょう。

自宅の庭や鉢植えで紫陽花の色を自分好みに調整するためのヒントを紹介します。

土壌のpH値を調整する

紫陽花の色を変える最も基本的な方法は、土壌のpH値を調整することです。

青い花を希望する場合は、土壌を酸性に傾ける必要があります。

これには、硫黄を土壌に添加する方法があります。

一方、ピンクの花を望む場合は、土壌をアルカリ性にするために石灰を加えると良いでしょう。

適切な肥料の選択

アルミニウムを含む肥料は、紫陽花を青くするのに役立ちますが、使用する際は慎重に。

肥料を使いすぎると、植物の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

紫陽花の健康を守りながら色を調整するためには、肥料の種類と量をしっかりと管理しましょう。

光と水の管理

前述したように、光の量や水分も紫陽花の色に影響を及ぼします。

色の調整を目指す際は、植物が適切な光を受けられるように配置を工夫し、水やりもコントロールすることが大切です。

特に、乾燥を避け、一定の水分を保つことが、色の鮮やかさを保つ秘訣です。

紫陽花の色を変えることは、一種の科学実験のようなもの。

少しの工夫と根気で、驚くほど美しい結果を得ることができます。

このプロセスを楽しむことで、紫陽花とのより深いつながりを感じることができるでしょう。

紫陽花は途中で色が変わるのまとめ

紫陽花の色変化は、土壌のpH値に大きく左右される不思議な現象です。

酸性土壌では青や紫、アルカリ性ではピンクや赤色を帯びます。

さらに、光量、水分、肥料の種類も色に影響を及ぼします。

しかし、色を変える鍵は土壌のpH値調整にあり、硫黄で酸性に、石灰でアルカリ性にすることで色の調整が可能です。

適切な肥料選びと水やり、光の管理も重要。

自宅で紫陽花の色を自分好みに調整するのは、実はそんなに難しいことではなく、少しの知識と工夫で美しい庭を作ることができます。

コメント